写字楼办公环境怎么通过智能降噪提升专注力

更新日期:

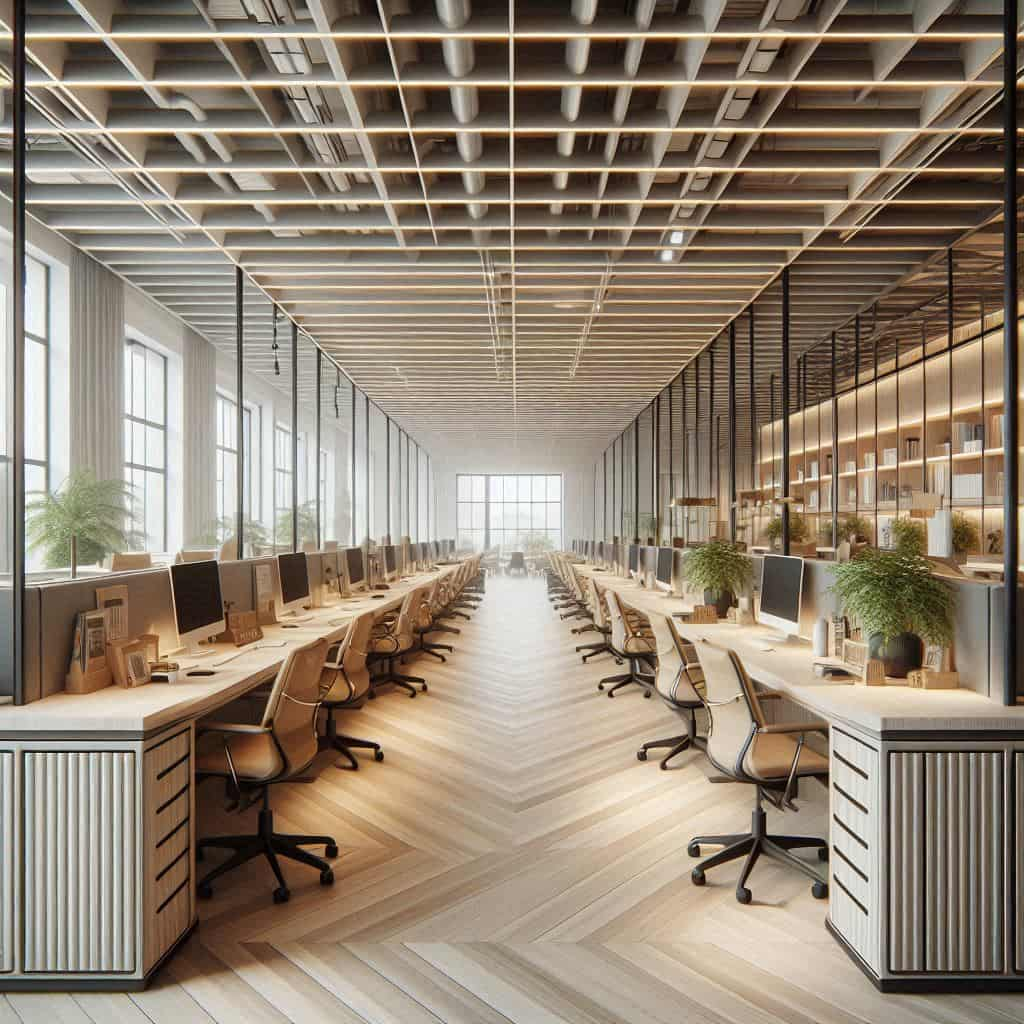

在现代办公环境中,噪音干扰已成为影响工作效率的一大难题。尤其是开放式办公空间,键盘敲击声、咨询电话(写字楼顾问)铃声、同事交谈声等混杂在一起,容易分散注意力,降低工作质量。如何通过技术手段优化声学环境,成为许多企业关注的重点。智能降噪技术的出现,为解决这一问题提供了新的思路。

智能降噪的核心在于利用声学算法和硬件设备,主动识别并抵消环境中的噪音。与传统隔音方法不同,它不仅能减少外界干扰,还能根据实际需求动态调整降噪强度。例如,苏荷独立艺术园区在改造办公空间时,便引入了自适应降噪系统,通过分布在顶棚和墙面的麦克风阵列采集环境声音,再通过扬声器发射反向声波,有效中和了低频噪音。

除了硬件层面的解决方案,个人办公设备也能发挥重要作用。降噪耳机已成为许多职场人士的标准配置,其内置的主动降噪功能可以过滤掉背景杂音,同时保留人声频段,确保沟通不受影响。部分高端型号还支持环境音模式,当同事需要交流时,只需轻触耳机即可切换状态,兼顾专注与协作需求。

空间设计同样值得重视。通过合理规划功能分区,将咨询电话(写字楼顾问)间、讨论区与静音办公区物理隔离,能从源头减少噪音传播。配合吸音材料的使用,如隔音棉、地毯或绿植墙,可以进一步吸收中高频声波。实验数据显示,这类设计能使环境噪音降低15分贝以上,相当于将嘈杂的餐厅环境转变为安静的图书馆氛围。

智能照明系统也能间接提升降噪效果。研究表明,适宜的光线条件有助于调节人体生物钟,改善心理状态。当员工处于舒适的光环境下,对噪音的敏感度会自然降低。将照明控制系统与声学传感器联动,还能在检测到噪音超标时自动调亮工作区灯光,通过视觉提示引导人们降低音量。

管理者可以通过数据分析优化办公环境。部署物联网传感器网络,持续监测各区域的声压级、人员流动等数据,能够识别噪音热点区域和时间段。这些信息既可用于调整工位布局,也能作为制定静音制度的依据。例如,在数据分析基础上推行"深度工作时间",规定特定时段禁止非必要交流,配合智能降噪技术形成双重保障。

员工培训是常被忽视的重要环节。通过工作坊普及声学知识,帮助团队成员理解噪音对认知功能的影响,培养主动降噪意识。当每个人都养成轻放物品、压低通话声音的习惯时,智能技术才能发挥最大效益。这种软性措施与硬件投入相结合,往往能产生事半功倍的效果。

随着技术进步,未来办公环境或将实现更智能的声学管理。基于人工智能的预测性降噪系统可以学习员工的作息规律,提前调整各区域降噪参数;而骨传导技术可能取代传统耳机,实现更自然的通勤体验。这些创新将继续推动办公空间向高效、人性化的方向发展。